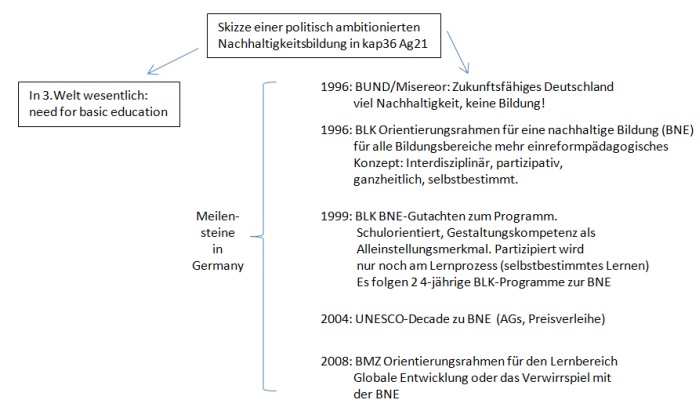

Kaum Jemanden im deutschen Mainstream der BNE ist aufgefallen, dass die BNE als ein „angebotsorientiertes Konzept“ für den formalen (abschlussbezogenen) Bildungsbereich entwickelt wurde. In zwei Bund-Länderprogrammen je über 4 Jahre wurden federführend von Gerhard de Haan wesentlich für den Schulbereich didaktische Beispiele entwickelt, das Konzept wurde ausdifferenziert als Hauptcharakteristikum zählen die Unterkompetenzen der Gestaltungskompetenz, etc. Salopp formuliert, kann man BNE beschreiben, als ein Bildungskonzept für Schüler, das ihnen Kompetenzen zu den Herausforderungen einer Gesellschaft auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen (nachhaltigen) Gesellschaft vermitteln soll.

Genau da liegt bzgl. der Weiterbildung der Hase im Pfeffer. Einem Schüler oder Studierenden kann man vorschreiben, welchen Kompetenzlevel er erwerben soll, welche Inhalte anzustreben sind, welche Methoden gewählt werden sollten. In der Weiterbildung dreht sich die Situation. Der Bildungsnachfragende hat ein Problem, das er nicht aus eigener Kraft lösen kann. Er sucht nach Angeboten, die seinem spezifischen Bildungsbedürfnis gerecht werden. Eine gute Weiterbildungseinrichtung muss am Markt vorfühlen, welche Bedarfe bestehen, und entsprechende Angebote planen.

Wer einem „Nachhaltigkeitsproblem“ gegenübersteht, verlangt nach einem entsprechenden Angebot.

Ein Beispiel:

Der Hausbesitzer Mayer verfolgt über Zeitung und Fernsehen seit längerem die Klimadebatte und kommt zu dem Entschluss, in seinem Hause Klimaschutzinvestitionen zu unternehmen, um damit sein persönliches Verhalten als ein „nachhaltiges“ auszuweisen, mit dem Nebeneffekt, langfristig Energiekosten zu sparen. Vorgespräche mit Handwerkern ergeben, dass der Installateur ihm eine neue Heizung aufdrängen will, der Schreiner will ihm Isolierfenster montieren, ein Bauunternehmer hält die Dachisolation für das Beste und ein Elektriker rät ihm zur Photovoltaik. Herr Mayer merkt, hier liegt ein komplexes technisch-wirtschaftliches Problem vor, wenn er das Ziel verfolgen will, die von ihm verursachten CO2-Emissionen mit seinen Mitteln optimal zu reduzieren. Er misstraut den Experten, und will sich selber zum Thema schlau machen. Weiterbildung ist angesagt. Er möchte gern wissen, welche Wirkungsgrade mit welchen Technologien zu welchem Preise in seinem Falle erzielt werden können, um einen optimalen Mix zu erhalten. Herr Mayer wählt das Angebot seiner Volkshochschule „CO2-Reduktion beim Häuserbau.“ Dieses Angebot wird unter dem Raster einer „Schul-BNE“ als rein umwelttechnisches „disqualifiziert“, weil es keinen Generationen-, keinen Eine-Welt-, keinen sozialen und keinen wirklich ökologischen Bezug enthält. Wir gelangen aus der Schulperspektive zu dem absurden Punkt: Herr Mayer hat ein Nachhaltigkeitsproblem mit Bildung gelöst, aber diese Bildung war gar keine Nachhaltigkeitsbildung!

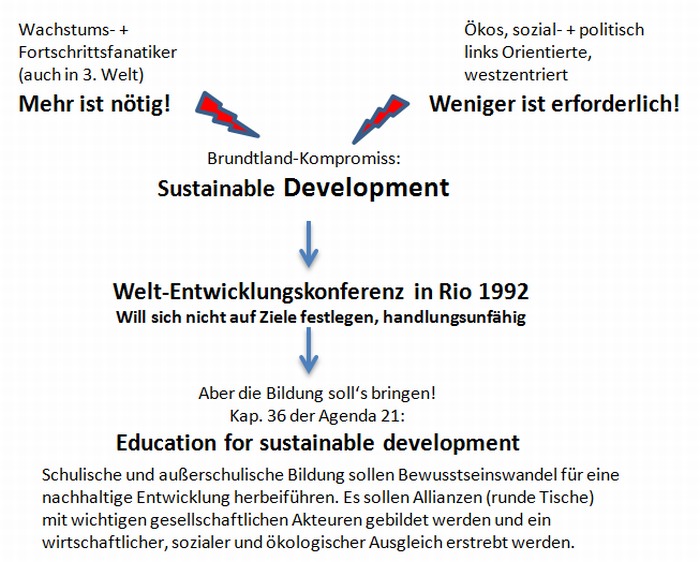

Die Lösung dieses Dilemmas ist ganz einfach, die (Mainstream) Schul-BNE ist eine gute Sache, aber BNE in der Weiterbildung ist eine ganz andere Sache. Für die Weiterbildung macht es keinen Sinn, jedem Angebot einen Kompetenzkanon vorspannen zu wollen, der dabei erstrebt werden muss. D.h. die Gestaltungskompetenz als Leitmaxime der Schul-BNE, kann im Weiterbildungsfall nicht mehr leitend sein. Zur Planung von BNE-Angeboten in der Weiterbildung sind in erster Linie Bedarfsanalysen vorauszuschicken, was sind drängende Nachhaltigkeitsfragen in der Region, bei den Zielgruppen, und für diese muss tailorisiert nach den Fragestellungen Hilfestellung geboten werden. Ein Blick auf den Rohtext im Kapitel 36 Der Agenda 21 von Rio zeigt dazu, dass die BNE-Weiterbildung als Akteur in den Prozess einer lokalen Entwicklung zu mehr Nachhaltigkeit einzubinden ist. Das sind im Prinzip ganz andere Anforderungen, als sie sich einem Schullehrer stellen, der BNE vermitteln möchte.

Leider ist dieser Aspekt einer eigenen Ausprägung von BNE in der Weiterbildung öffentlich und in der Literatur viel zu wenig diskutiert, so dass großräumig ein Bewusstsein hierzu unter den Weiterbildungsexperten fehlt.

Ein Zwitterfeld ist die außerschulische Bildung. Ein Großteil außerschulischer Bildung vollzieht sich in Umweltzentren, die häufig nachgelagerte Schulbildungsbehörden sind, weil ihre Hauptklientel aus Schulklassen besteht, die darin Schulunterricht mit anderen Methoden und eben am anderen Ort erfahren. Solange ein außerschulisches Bildungsangebot dieser Einrichtungen auf das Curriculum der Schule abgestimmt ist, liege ich mit der Schul-BNE richtig. Wenn aber in einer solchen Einrichtung mit Angeboten Eltern, Familien, Berufszweige (besonders Vertreter der unteren Naturschutzbehörde) angesprochen werden sollen, dann betreibt sie Weiterbildung, und dann sollte sie die Gesetzlichkeit der „Weiterbildungs-BNE“ befolgen, wenn sie Erfolg haben will.